人命とライフラインを守る自家発電機の負荷点検は

ユーザー(設置者)の義務です

1.消防法では、負荷運転の点検義務が有ります。

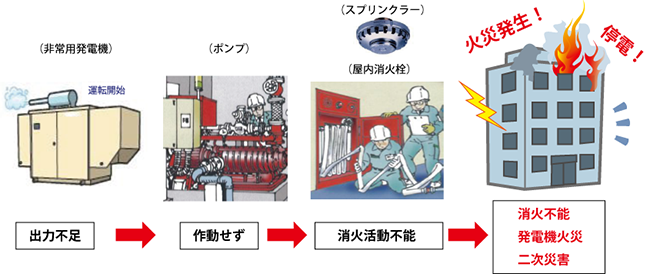

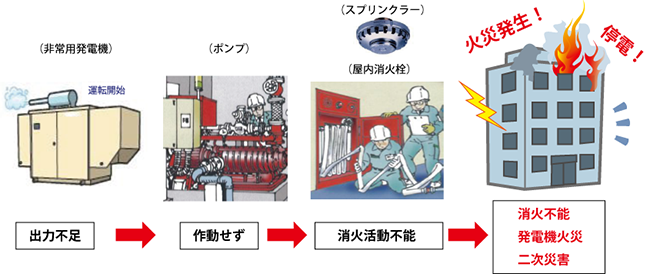

消防法で定められている負荷運転は、消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認する点検です。

自家発電設備の定格出力が、加圧送水装置の出力を上回っていれば、スプリンクラーや消火栓は稼働し、消火活動が出来ます。

2.なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか

月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。

その為、1年に1回は、30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。

〈負荷試験機によるカーボン燃焼排出の点検〉

- 黒煙状態を見ながら、負荷を5% ~ 20%迄少しずつかけていく。

- 負荷を30%迄上げて、30分間運転状態を見る。

- 10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。

某浄水場で70%以上の負荷をかけたが、黒煙が止まらない為、一旦作業を中止した実例

負荷運転は、消防法で義務付けられておりますが、30%以上の負荷運転は、 下記の点検要領となります。

負荷運転点検要領の詳細はこちら >>

負荷運転〈消防予第214号-第24-3総合点検ホームページより抜粋〉(38項目)

| 点検項目 |

点検方法 |

判定方法 |

| 負荷運転 |

| 運転状況 |

疑似負荷試験装置、実負荷等により、

定格回転速度及び

定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。

|

- 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。

- 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。

- (ア)疑似負荷装置の設置については、容量、設置場所、仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等について、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行って実施すること。

- (イ)負荷運転前の確認事項

負荷運転前に、施設全般にわたり次の事項を確認すること。

- 機器点検における始動試験の始動前の確認事項

- 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレシキブルカップリングの緩衝用ゴムにひび割れ等の損傷がないこと。

- (ウ)負荷運転後の確認事項

- 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。

- 消費した燃料、冷却水が補給されていることを確認すること。

|